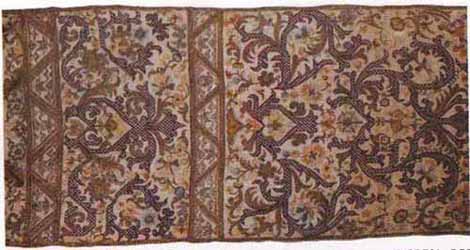

Echarpe du XVIIIème siècle, exemple de broderie d'Alger, brodée de soie et de fils d'argent

Aari, broderie (Aari Embroidery, khatle work) - Originaire de Barabanki (Inde), cette broderie sur cerceau est faite avec une aiguille ayant à son bout un crochet. Comme pour la broderie au point de Beauvais, ce travail au point de chaînette donne un fini plat ou des lignes soulevées lorsqu'il est agrémenté de points français ou d'autres types de relief. Pour ajouter un peu d'éclats à leurs ouvrages, les brodeuses incorporent aux motifs des pierres semi-précieuses, des cristaux et des kundan (pierres serties d'or coulé).

Abécédaire - Voir article dans la rubrique "La broderie et les arts textiles dans le monde".

Abeille - Finition de couture en forme de triangle, également appelée mouche, qui consolide l'extrêmité d'un pli creux, d'une fente ou d'une poche passepoilée.

Abrach - Terme d'origine turque désignant les changements de nuance dans les couleurs d'un tapis.

Abruzzes, dentelles des - Dentelle aux fuseaux, à motifs de fleurs et d'animaux stylisés, de facture souvent assez na�ve, fabriquée dans les Abruzzes (région montagneuse du centre de l'Italie).

Acanthe, feuille d' - Motif tiré d'une plante méditerranéenne dont les feuilles assez molles retombent en volutes. Il fait partie des ornements historiquement les plus utilisés en architecture et en décoration.

Accessoires - Ensemble d'objets qui s'ajoutent au costume, soit par nécessité, soit pour l'embellir, soit enfin pour identifier la personne qui le porte.

Acétate - Fibre chimique artificielle fabriquée à partir de cellulose, dont la matière première est fournie par une pâte de bois ou des fibres de coton. Les acétates de cellulose furent découverts en Allemagne en 1869, mais on ne sut en faire des fibres qu'en 1918 ; les premiers tissus furent commercialisés en 1955.

Afrique, broderie d' - La broderie africaine peut être retracée dans les grands royaumes du Soudan de l'ouest (2 700 ans au moins) et dans les états Hausa qui florissaient il y a 3 200 ans. Les influences islamiques ont réfrénés l'usage des images en sculpture, ce qui donna un essor aux appliqués et aux broderies. Les couleurs sont vives et les motifs souvent géométriques.

Aiguille - Fine tige d'acier trempé et poli, dont l'une des extrémités est pointue afin de traverser les matériaux à décorer ou à assembler, et l'autre, percée d'un trou, le chas, pour recevoir le fil.

Les premières aiguilles, apparues à l'époque préhistorique, étaient aites d'épines, d'os ou de silex taillés. Elles étaient destinées à percer les vêtements de peau pour permettre le la�age. A l'âge de bronze, le chas était placé au milieu de la tige, alors qu'il se trouve aujourd'hui à l'opposé de la pointe. Les premières aiguilles en acier fabriquées pendant le Moyen Age ressemblaient à des clous troués ; puis, vers 1500, les Espagnols se mirent à fabriquer des aiguilles en acier poli.

Jusqu'au XIXème siècle, l'aiguille était un accessoire coûteux fabriqué par un ouvrier qualifi, qui veillait à ce qu'elle soit parfaitement lisse et pointue. De son côté, la couturière avait une petite pierre &agrae; aiguiser les aiguilles et un morceau de toile émeri pour les polir et pour enlever d'éventuelles taches de rouille. La fabrication des aiguilles fut automatis�e au XIXème siècle, après l'invention de la perforatrice. Aujourd'hui, l'aiguille est devenue un outil d'une précision parfaite.

Il existe une très grande variété d'aiguilles. Leur longueur et leur diamètre sont indiqués par un numéro : plus le chiffre est grand, plus l'aiguille est fine. Une aiguille se choisit en fonction de l'épaisseur du tissu à coudre et elle se conserve piquée dans un morceau de flanelle pour éviter l'oxydation.

La meilleure fa�on d'enfiler une aiguille est de la placer au-dessus d'un papier blanc pour voir le chas plus nettement. Il existe aussi des "enfile-aiguilles" très pratiques. Pour la broderie, il est préférable d'enfiler sur une aiguille fine (26 ou 28) un fil équivalant à la longueur du coude au poignet : la tension du fil sera ainsi mieux contrôlée.

Alençon, dentelle - Voir article dans la rubrique "La broderie et les arts textiles dans le monde".

Alfa - Herbe vivace cultivée en Afrique du Nord et dans le sud de l'Espagne, dont les feuilles, une fois mouillées, battues et peignées, sont utilisées en corderie, en sparterie et dans la fabrication de tapis. Les fibres rouies sont employées dans l'industrie textile au même titre que le lin.

Alger, broderie d' - Broderie de fil de soie et d'argent, réalisée sur une fine étamine de lin à tissage lâche de couleur bise ou ficelle. Les motifs principaux sont composés de fleurs stylisées et de rinceaux Renaissance bleus et rouges ou violets, agrémentés de petits motifs figuratifs ou symboliques tels que fleurs, croissants et mains.

Le développement de la broderie d'Alger date du XVIème siècle, au moment de l'arrivée des Turcs, et s'est poursuivi à l'époque française. Elle était exécutée à la ville par les femmes de la haute société et dans les harems, pour décorer vêtements (écharpes et bonnets à deux pans) et tissus d'ameublement.

On trace les dessins sur le lin puis on les brode à fils comptés pour donner au travail une grande régularité. Les motifs principaux, sertis au point de trait ou quelquefois au point de tige en soie noire, sont remplis avec des points lancés obliques ou des points étoilés placé en quinconce. Les motifs secondaires sont brodés au passé plat oblique et les détails au point de brique et au point de tige. Les fils sont de soie bleu ciel, turquoise, rouge, rose pâle, aubergine, jaune d'or, vieil or, tilleul, vert feuille, ivoire ou beige bruni, et quelquefois argent. Aujourd'hui, on emploie aussi le point de couchure et le point de chausson.

Alizarine - Colorant rouge autrefois extrait des racines de la garance, premier colorant naturel à être synthétisé de façon industrielle. Originaire des pays d'Orient, la garance fournissait le fameux "rouge turc" dont le secret ne fut percé qu'au XVIIème siècle par les teinturiers européens.

Allemande blanc sur blanc, broderie - Cette broderie ressemble au Hedebo danois, une combinaison de points comptés et de points libres. Les formes traditionnelles sont les coeurs, les cercles, les fleurs. Ces formes sont tout d'abord soulignées puis des fils de l'intérieur des formes sont coupés de fa�on régulières. Les fils restants sont ensuite rehaussés de points comptés. Cette broderie est traditionnellement faite en blanc sur blanc, en coton à broder, en utilisant des fils d'épaisseurs différentes.

Alpaga - Mammifère voisin du lama et de la vigogne et originaire des hautes régions andines de l'Amérique du Sud. Sa toison à poils longs (10 à 20 cm), fins, lustrés et doux varie généralement du noir au brun rouge, mais on en rencontre des spécimens plus clairs : gris et même blancs.

Alun - Sel composé de sulfate double d'aluminium et de potassium utilisé de tout temps en teinturerie comme mordant. L'alun se présente sous la forme de cristaux ou d'une poudre blanche facilement soluble dans l'eau chaude. Cette solution, astringente et à réaction acide, donne des laques très stables avec de nombreux colorants : cochenille, santal, henné, garance, verde d'or. L'alumine se dépose au sein de la fibre et y fixe ultérieurement la teinture.

L'alun provoque une destruction des fibres textiles, notamment des fibres d'origine végétale. Il convient donc de limiter la durée du contact en effectuant le mordançage juste avant la teinture et en éliminant ensuite l'excès d'alun par rin�age. On utilise généralement l'alun en association avec la crème de tartre pour conférer du brillant et de la régularité à la couleur.

Amager, broderie d' - Une des plus belles broderies scandinaves, produite par les habitants d'origine hollandaise de l'île d'Amager, près de Copenhague. Elle se distingue nettement des autres traditions de la broderie danoise.

Amiante - Fibre naturelle d'origine minérale, l'amiante est constitué de silicates hydratés de calcium et de magnésium. On distingue l'amiante de serpentine, ou chrysotie, qui est généralement blanc et brillant et l'amiante d'amphibole, ou asbeste, le plus souvent d'un gris verdâtre.

Les fibres qui composent l'amiante ne mesurent que quelques millimètres mais sont assez soyeuses pour être filées et tissées. On les extrait par broyage de la roche entre les meules de fonte. Elles sont ensuite cardées et assemblées en un fil relativement gros, du fait de leur faible longueur.

Dès la plus haute antiquité, en Chine comme en Egypte, on a su apprécier ses qualité d'incombustibilité, d'isolation, et de résistance aux acides, aussi bien que l'imputrescibilité du tissu qu'on pouvait en tirer (en grec, amiantos signifie incorruptible et asbestos incombustible). On confectionnait ainsi des nappes et des serviettes que l'on nettoyait en les passant au feu ; des linceuls tissés en asbeste permettaient de garder les cendres des personnes incinérées. L'amiante résiste en effet à l'action d'un foyer ordinaire et ne fond véritablement que sous la flamme d'un chalumeau. Aussi l'utilise-t-on aujourd'hui pour la combinaison protectrice des pompiers et des ouvrier de fonderie, pour les rideaux de théâtre, la garniture de freins d'automobiles ou d'organes de machines à vapeur, le calfeutrage et l'isolation électrique.

L'inhalation prolongée des poussières d'amiante est cause de l'asbestose, maladie des poumons qui évolue généralement vers l'insuffisance respiratoire et diverses autres affections graves (pleurésie, cancer bronchique) contre lesquelles est mise en place une prévention.

Amidonnage - Opération domestique appelée aussi empesage, consistant à imprégner le textile d'un produit qui lui confère de la raideur.

L'amidon est une substance de réserve accumul�e dans les graines des céréales (blé, ma�s et surtout riz), les légumineuses (haricots et lentilles) et les tubercules de la pomme de terre (on l'appelle alors fécule). Les dimensions des grains d'amidon, qui rappellent curieusement par leurs formes celles de la graine ou du tubercule dont elles sont tirées, varient avec leur provenance. Les plus petites sont celles de l'amidon de riz dont l'usage s'est largement développé, car l'amidon très fin pénètre plus facilement dans les cellules des tissus.

L'amidon est insoluble dans l'eau froide et y reste en suspens. Au contact de l'eau chaude (80 � C) en revanche, l'enveloppe du grain gonfle puis éclate : l'eau est absorbée et l'amidon voit son volume multiplié par trente. La masse gélatineuse obtenue s'appelle empois.

De ces propriétés résultent deux procédés d'apprêtage utilisant l'amidon cru ou l'amidon cuit. L'amidon cru reste en suspension dans l'eau froide et se dépose uniformément sur les objets imprégnés. C'est le fer chaud qui fait gonfler le grain et forme sur place l'empois. Avec l'amidon cuit, le dissolution se produit avant que le linge soit imprégné, mais c'est aussi le fer qui fixe l'empois. L'amidon délayé à froid se conserve une quinzaine de jours ; il suffit avant l'emploi de le délayer à nouveau. L'amidon cuit s'altère ; il convient de lui ajouter du borax qui prolonge la conservation et ajoute un certain brillant.

L'amidonnage connut son heure de gloire au début du siècle lorsque les hommes portaient col et plastron empesés, les femmes jupon et lingeries abondantes, et que le linge de maison devait s'empiler de fa�on impeccable dans les armoires. La préparation de l'amidon prenait souvent la forme d'un véritable rite secret, partagé entre les maîtresses de maison, les femmes de chambres et les lingères. On retrouve encore aujourd'hui des cahiers de "recettes" où les doses des mixtures étaient soigneusement consign�es (1 l d'eau, 150 gr d'amidon de riz et 12 gr de borax par exemple). A ces mélanges étaient ajoutés de la paraffine, de la stéarine ou tout simplement de la bougie, du savon de Marseille, de la glycérine, pour créer selon le besoin des aspects brillants ou cirés. L'amidonnage léger donnait au linge empesé une tenue plus longue, une durée plus importante au porter. En remplissant les interstices de l'étoffe, il empêchait aussi la saleté de pénétrer trop rapidement et autorisait donc des lessives moins fréquentes. Si l'on désirait un amidonnage plus fort pour les cols, manchettes et napperons, on ajoutait alors de la gélatine à la dose d'amidon et d'eau.

Quelle que soit la recette employée, la technique de l'amidonnage restait la même : le linge était trempé dans la solution une douzaine de fois au moins et tordu à la main pour que l'amidon pénètre bien dans le tissu. Il était ensuite essoré dans une serviette et repassé à plat, encore mouillé, avec un fer très chaud. Le dosage de la préparation révélait les qualités de la repasseuse, qui devait veiller à ne pas voiler les couleurs du linge tout en lui donnant ce qu'il fallait d'apprêt. De même, la manutention requérait une grande habilité.

Aujourd'hui l'amidonnage ne revêt plus cette importance. Les textiles artificielles et synthétiques ont simplifié l'entretien et d'ailleurs ils ne supporteraient pas le repassage à chaud nécessaire à l'amidonnage. Les fa�ons de vivre ont également changé, et manchettes et plastrons ont abandonné le costume masculin. Il est toujours possible de trouver dans le commerce du pur amidon de riz vendu en boîte d'un kilo, mais on lui préfère de plus en plus les "bombes" ménagères. Ces aérosols diffusent un produit à base d'amidon naturel traité qui permet au linge, principalement de coton, d'être empesé facilement et légèrement au moment du repassage.

Amish, quilt - Quilt américain en patchwork réalisé par les femmes de la secte des Amish, et caractérisé par des motifs géométriques, une juxtaposition subtile de couleurs et un abondant travail de surpiquage, ou quilting.

Les Amish étaient des mennonites suisses qui, à la suite d'un schisme interne à leur communauté, quittèrent leur pays d'origine, via l'Allemagne, pour venir s'établir en 1729 en Amérique : tout d'abord en Pennsylvanie, puis en Ohio, Indiana, Illinois, Iowa et au Canada. Leurs croyances religieuses les poussaient à observer une règle de vie très stricte et à rejeter le luxe et les symboles du progrès, les séparant ainsi du monde environnant.

Les quilts des Amish sont le reflet de cette vie austère, allant à l'essentiel et à l'utile. Ils sont basés sur le carré (souvent pris pour centre d'un motif), le triangle, le rectangle et des bandes appelées "barres". Ce décor géométrique est mis en valeur par un mariage très savant de couleurs où le fuchsia, le turquoise et le rouge vif font vibrer des tons sombres de bleu et de vert. Les formes géométriques et le jeu des couleurs donnent aujourd'hui à ces quilts un étonnant caractère de modernité, les rapprochant des effets optiques d'artistes tels que Vasarely et Joseph Albers.

Les tissus, toujours unis et pour la plupart en laine, proviennent le plus souvent de chutes d'étoffes ou de vieux vêtements récupérés. Seuls les premiers quilts, qui datent de 1850 environ, furent teints avec des colorants végétaux et cousus à la main. Dès 1860, ils furent assemblés à la machine, pour être ensuite surpiqués à la main par des groupes de femmes réunies pour accomplir ensemble cette tâche minutieuse. Ce travail de surpiquage est d'une extrême finesse, les couturières Amish n'hésitant pas à faire jusqu'à vingt surpiqûres par pouce (c'est-à-dire environ huit par centimètre). La richesse des motifs - plume, diamant, panier, tulipe, rose, guirlande, coquille - fournit un contre-point à la sobriété des formes. D'abord travaillés à main levée, les quilts furent ensuite mis au point avec des gabarits.

Les quilts Amish les plus abondants sont ceux de la période 1900-1930, mais les plus recherchés datent de la fin du XIXème siècle. Peu à peu les Amish se sont laissé influencer par la civilisation contemporaine, et leurs quilts ont adopté les tissus synthétiques, les couleurs nouvelles et une sophistication qui leur était étrangère.

Andrinople - Tissu d'ameublement rouge en coton armure satin, de qualité modeste. Andrinople est une ville en Turquie où était fabriqué à l'origine cette étoffe, teinte à la garance. Le rouge Andrinople, ou rouge turc, est un rouge vif.

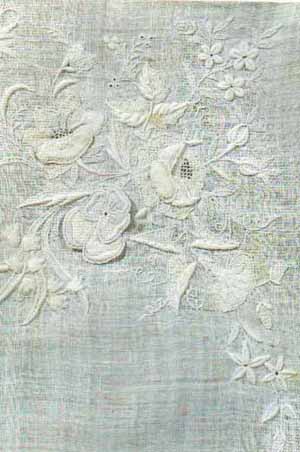

Anglaise, broderie (English Embroidery) - Cette broderie est l'un des plus simples des ouvrages en blanc sur blanc et sert encore de nos jours � orner les sous-vêtements de coton, les tabliers et la literie. Elle consiste en une série de trous de différentes tailles mais tous ronds ou ovales, reliés par de fines lignes pour en faire des groupes ou des rangées de fleurs, des tiges ou des vignes.

Angles, jours d' - Broderie ajourée à fils tirés venant d'Angles-sur-l'Anglin, à l'est de Poitiers. Au milieu du XIXème siècle, les ateliers parisiens de lingerie fine connurent d'importantes difficultés économiques, et la production fut décentralisée. Angles devint alors un lieu de diffusion de la chemiserie. Selon la légende, les jours d'Angles furent découverts accidentellement par une ouvrière qui tira un fil de trop en préparant les petits plis coulissés d'une chemise d'homme. Les quelques points de broderie qu'elle improvisa pour dissimuler sa maladresse ravirent tout le monde : les jours d'Angles étaient nés.

L'apogée d'Angles se situe entre les années 1920 et 1950, la ville satisfaisant alors la demande soutenue des couturiers, des grands magasins parisiens et de l'étranger. En 1981, des femmes du village se sont regroupées pour créer l'Association pour la sauvegarde et la rayonnement des jours d'Angles, qui centralise les commandes, organise le travail et assure la promotion des jours à travers stages et expositions.

L'art des jours consiste à retirer des fils du tissu pour le refa�onner ensuite avec un autre fil. Cette technique se fait à fils comptés sur des tissus d'armure toile : toile pur lin, linon, batiste, métis (trame fil, chaîne coton) et soie. L'ouvrage s'effectue en deux étapes : la marque, ou préparation, qui consiste à couper et à tirer les fils et le travail d'ajourage à l'aiguille. La réussite du motif dépend avant tout du travail de la marqueuse et cette technique délicate est réservée à la dernière phase de l'apprentissage.

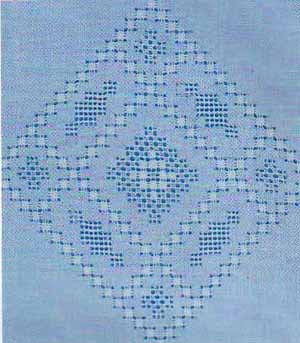

On distingue deux principaux types de jours. Les jours au mètre ou "vieux jours" sont obtenus en tirant des fils de chaîne qui peuvent traverser le tissu d'une lisière à l'autre, former un encadrement ou être agencés en barrettes. Les "tulles" et "pavés" sont la spécialité d'Angles ; les fils de chaîne et de trame sont tirés en grille, formant des motifs parfaitement géométriques. Les pièces anciennes sont généralement de couleur blanche, écrue ou pastel. Aujourd'hui, les ajoureuses travaillent aussi une toile colorée avec un fil légèrement plus clair, mais le blanc reste un grand classique.

Angleterre, point d' - Il n'existe pas de définition simple et concise de ce que l'on appelle "Point d'Angleterre". En effet, il s'agit tour à tour, selon les époques, de dentelles réalisées entièrement aux fuseaux, puis entièrement à l'aiguille, et enfin à la fois à l'aiguille et aux fuseaux. Il convient également de distinguer le Point d'Angleterre de "l'application d'Angleterre", terme encore en usage aujourd'hui désignant des motifs aux fuseaux appliqués sur tulle mécanique.

A partir du milieu du XVIIème siècle, le Point d'Angleterre s'appliqua à une dentelle faite entièrement aux fuseaux, principalement à Bruxelles et dans sa région. L'importation de ces dentelles en France ayant été prohibée par la déclaration du 5 ao�t 1665, les marchands les firent passer par l'Angleterre où ils avaient de nombreux clients, avant de les faire revenir en fraude sur le territoire français. Ces manoeuvres ne se prolongèrent guère longtemps puisque les Anglais interdirent eux aussi l'importation de dentelles. Le nom "Angleterre" resta cependant attaché à ces dentelles flamandes, alors même que le public et les autorités savaient fort bien qu'elles provenaient des Flandres.

Sous le règne de Louis XV, on vit apparaître des dentelles exécutées entièrement à l'aiguille dans un fil d'une extrême finesse, avec une richesse dans le décor véritablement étonnante. Ces dentelles sont parfois nommées Point d'Angleterre par des auteurs qui reconnaissent en elles une production bruxelloise, bien que la véracité de cette attribution soit impossible à prouver. L'argument essentiel de cette thèse repose sur le fait que le réseau et d'autres parties de certaines de ces pièces sont exécutés aux fuseaux selon la technique drochel caractéristique de la région de Bruxelles.

L'application d'Angleterre fut inventée au cours du Second Empire, au moment de l'expansion phénoménale de l'industrie dentellière et de la naissance de la dentelle mécanique. Les motifs de cette dentelle aux fuseaux étaient parfois travaillés avec des rehauts à l'aiguille et appliqués sur du tulle mécanique. Le tulle était ensuite coupé derrière les motifs afin de leur donner une plus grande transparence. Cette méthode plus rapide et moins coûteuse que la pratique traditionnelle fut adoptée un peu partout en Europe, mais c'est toujours de Bruxelles que provenaient les pièces les plus belles. Plus tard, dans les années 1880-1900, les fabricants bruxellois inventèrent une nouvelle forme de dentelle qu'ils baptisèrent de nouveau Point d'Angleterre. Elle se composait de motifs aux fuseaux entourés d'un réseau à l'aiguille de type Alençon ou point de gaze. Cette combinaison, à l'exécution coûteuse et techniquement peu heureuse puisque le réseau, plus fragile que les motifs, avait tendance à se d�chirer, ne rencontra pas un énorme succès et sa fabrication cessa au début de notre siècle.

Les historiens répugnent à employer l'appellation Point d'Angleterre beaucoup trop ambigu�. Une seule chose est certaine cependant : l'Angleterre n'en a jamais fabriqué !

Angora - Poil doux, soyeux et très fin du lapin angora, originaire de Turquie (du nom de la capitale, Ankara). La fourrure de cette espèce albinos est presque sans jarres. Les longs poils sont parcourus d'un à trois canaux emplis d'air qui leur confèrent un remarquable pouvoir isolant et font de l'angora la plus légère des fibres naturelles.

L'élevage est pratiqué dans la plupart des pays d'Europe, notamment en France et en Italie, ainsi qu'au Japon. Dès le sevrage, on commence à peigner les jeunes lapins pour éviter que le pelage ne se feutre. Le peignage du lapin adulte a lieu tous les trois mois environ, fournissant à chaque opération 70 à 80 grammes de matière, pour une production annuelle de 30 grammes environ.

Le poil d'angora peut être utilisé seul mais son coût élevé conduit à le mélanger généralement à de la laine fine, de la bourrette de soie ou des fibres synthétiques. Il entre dans la confection de sous-vêtements et d'articles de bonneterie et il est disponible sous forme de fil à tricoter. Il ne faut pas confondre le lapin et la chèvre angora : un fois filés, les poils de cette dernière donnent le mohair.

Aniline - Base de fabrication des tout premiers colorants synthétiques - fuchsine, bleu de Lyon, violet de Paris - découverte en Allemagne en 1826 dans les produits de distillation de l'indigo, d'où son nom : indigo se dit anil en portugais. L'aniline se présente sous la forme d'un liquide huileux, incolore, à odeur caractéristique, et tr�s toxique.

La synthèse de l'aniline fut réalisée en 1897 à partir du benzène. La commercialisation de ce colorant, meilleur marché que l'indigo naturel, amena la disparition de la culture de l'indigotier en Extrême-Orient et un remaniement de tous les circuits commerciaux associés. Malgré la concurrence des pigments préparés à partir d'autres substances comme le paranitrochlorobenz�ne, c'est toujours de l'aniline que dérivent les colorants synthétiques les plus couramment utilisés.

Anvers, dentelle d' - Le décor le plus typique de cette dentelle aux fuseaux du nord-ouest des Flandres est constitué d'un vase de fleurs de style Renaissance, c'est-à-dire un vase à côtes et à anses posé sur un pied, d'où s'élève une fleur flanquèe de deux rameaux retombant de chaque côté. Ce motif est connu sous le nom flamand de potenkant, littéralement, "dentelle au pot de fleurs". C'est un motif très répandu dans toute l'Europe du nord, sous des formes diverses mais toujours un peu na�ves.

Le terme "dentelle d'Anvers" désigne plus particulièrement une dentelle aux fuseaux à fils continus, au réseau de mailles tressées rondes ou carrés, souvent travaillés en diagonale. Ces mailles auraient été à l'origine de la maille Valenciennes.

Les dentelli�res anversoises faisaient, en réalité, toutes sortes de dentelles aux fuseaux. Il semble même probable que la technique du fuseau se soit développée à partir du XVIème siècle à Anvers, en même temps d'ailleurs qu'à Venise, car ces deux cités entretenaient des rapports commerciaux extrêmement étroits. De très nombreuses cargaisons de dentelles en tous genres partirent du port d'Anvers à destination de l'Europe et de l'Amérique pendant les XVII et XVIIIème siècles.

La fabrication de dentelle dans la région d'Anvers ne se prolongea guère au-delà du début du XIXème siècle, et ce furent les villes du sud de ce qui était devenu la Belgique qui prirent alors le relais. C'est là, notamment dans la petite ville de Beveren-Waas, et non pas à Anvers, que se fabriqu�rent les potenkant et autres "dentelles d'Anvers ou de Hollande" destinés aux coiffes des Hollandaises.

Appenzell, broderie d' - Broderie blanche caractérisée par des motifs en relief, provenant du canton d'Appenzell, près de Saint-Gall au nord-est de la Suisse.

Le tissage domestique de la toile de lin a commencé au XIIIème siècle à Saint-Gall, mais c'est seulement au cours du XVIIIème siècle que la broderie s'est développée dans cette région. Il existe de nombreuses références historiques sur la qualité des broderies de Saint-Gall, mais très peu de pièces datées. Certains motifs semblent avoir été inspirés par les broderies d'Alençon du XVIIIème siècle, d'autres par des coiffes bretonnes. Ces coiffes auraient été dessinées en France, brodées en Suisse et réexpédiées en France. Jusqu'au milieu du XIXème siècle, tissages et broderies étaient exécutés à la main. Puis vers 1850, avec l'introduction de la machine à broder, la production s'est considérablement développée. La ville d'Ausserrhoden s'est spécialisée dans le travail à la machine, tandis qu'Innerrhoden continuait à fabriquer des petites pièces - mouchoirs, cols, monogrammes - à la main. L'appellation "broderie main d'Appenzell" ne s'applique donc qu'à la production d'Innerrhoden.

Le travail se fait sur métier, avec du fil de coton ou de soie blanc sur une fine toile blanche. Le point de chaînette a été le premier point utilisé et pratiquement le seul jusqu'au milieu du XIXème siècle. Il était souvent combiné avec de la dentelle à l'aiguille. Puis il a été remplacé par le passé plat et le point d'armes pour les semis ou les légers remplissages de fleurs et de feuilles, les applications et le plumetis créant l'effet de relief qui est devenu la principale caractéristique de la broderie d'Appenzell.

Vers 1883, on a découvert par hasard que la soie se diluait dans l'acide. On a alors imaginé de broder sur de la soie, puis de plonger la pièce dans l'acide. Les pièces exécutées dans cette technique ressemblent à de la dentelle.

Appliqué - Le terme désigne des pièces de tissu ajoutées sur un fond uni et maintenues en place par des points de broderie fonctionnels ou décoratifs tout autour des pièces. Contrairement au patchwork, qui est un assemblage de pièces suivant un motif précis et géométrique, les appliqués sont habituellement figuratifs et plusieurs pièces peuvent être mises l'une par-dessus l'autre. Le point d'assemblage le plus courant est le point de feston (ou point de languette, point de boutonnière, point de grébiche) mais tous les points larges peuvent être utilisés, même le point zigzag de base d'une machine à coudre.

Appliqué d'ombre - Cette technique emploie un tissu blanc ou coloré sous une broderie Anglaise. Le tissu est fixé de différentes manières, la plus commune étant de petits points d'ourlet.

Appliqué égyptien - L'Egypte a une longue tradition des appliqués, limitée, par les contraintes religieuse, aux arabesques, comme sur les mosquées et les tentes de deuil. Les oeuvres traditionnelles ont été remplacées au 20ème siècle par des copies de mauvaise qualité et aux couleurs vives. Quelques tentes sont encore produites pour les touristes, mais elles représentent des scènes tirées des tombeaux des pharaons. Les appliqués étaient et sont encore faits de tissus unis (aucun imprimé) et embellis de broderies.

Appliqué mexicain en paille - Cet art d'origine nord-africaine a été pratiqué autant par les Amérindiens que les hispanophones depuis 1700. Les formes prédominantes de ces appliqués sont les motifs géométriques autour d'une croix noircie, bien que la même technique soit employée avec de la paille ou des enveloppes d'épis de ma�s pour les coffres, les boîtes et autres objets utilitaires. Cette broderie, très rigide de par sa nature, ne s'emploie que sur des surfaces dures, et non pour les vêtements.

Appr�t - Terme g�n�rique d�signant les diff�rents traitements subis par les articles textiles � tous les stades de leur fabrication afin de faciliter le blanchiment, la teinture ou l�impression, de modifier leur nature ou encore d�am�liorer leur aspect.

Techniques essentielles de l�ennoblissement du textile, ces traitements longs et co�teux ont soit une vocation qualitative dont le propos est de transformer durablement le toucher des tissus, de renforcer leurs qualit�s naturelles ou de leur en donner de nouvelles, soit un but uniquement esth�tique visant � am�liorer l�aspect du tissu ou � cacher un d�faut de fa�on plus ou moins temporaire. Deux grandes familles de techniques peuvent ainsi �tre distingu�es : les appr�ts m�caniques et les appr�ts de nature chimique ou fonctionnels.

Les appr�ts m�caniques, c�est-�-dire effectu�s par des machines, transforment la surface des tissus ou modifient leur aspect : le s�chage allonge le tissu et en fixe les plis ; le calandrage donne de la brillance ; le similisage rend le coton luisant et soyeux ; le gaufrage et le moirage donnent du relief aux tissus, mais r�sistent plut�t mal aux lavages r�p�t�s ; le grattage ou lainage, technique qui supporte le nettoyage � sec, �paissit le tissu et lui donne un aspect duveteux ; le d�catissage stabilise � la vapeur les dimensions du tissu et fait durer le grattage ; le rasage ou tondage �limine les noeuds et donne un aspect plus net � la laine.

Les op�rations chimiques consistent � d�poser sur les tissus des produits d�appr�t par trois techniques principales : le foulardage, au cours duquel le tissu trempe dans un ou deux bains chimiques avant de passer par des "foulards � rouleaux" qui extraient l�exc�dent de liquide par pression, la pulv�risation sur une face ainsi que l�enduction, qui recouvrent le tissu d�une couche superficielle (la toile cir�e, par exemple). Une partie de ces op�rations ne modifie que l�aspect, le toucher ou la "main" du tissu : le matage, l�adoucissage, le raidissage et la charge. Les appr�ts dits "fonctionnels" en modifient les propri�t�s. Ils cherchent par exemple � donner stabilit� dimensionnelle ou infroissabilit� ; le label wash and wear indique ainsi un produit qui peut �tre lav� puis port� sans repassage. L�hydrofugation est un proc�d� d�imperm�abilisation qui lasse passer l�air ; l�ignifugation est un appr�t qui supprime les flammes, sans pour autant emp�cher la combustion. Ainsi, une fibre comme le Rhovyl, combustible mais ininflammable, b�n�ficie du label "non-feu", seuls les mat�riaux comme la fibre de verre et l�amiante �tant totalement incombustibles. Signalons enfin les appr�ts antiboulochage, antitache, antistatique, fongicide, ainsi que les traitements bact�ricides, servant essentiellement pour le camping et les meubles de jardin sensibles � l�humidit�, et insecticide, visant surtout les mites.

Etant donn� leur prix �lev�, les appr�ts sont moins utilis�s en p�riode de crise textile, surtout lorsqu�ils n�ont qu�un effet temporaire. Except�e la toile bise �crue, tous les tissus subissent cependant une ou plusieurs op�rations, certaines d�entre elles �tant r�serv�es � une seule fibre comme le mercerisage pour le coton.

Arabesque - Ornement d�coratif d�origine arabe form� de lignes, de feuillages et de lettres entrelac�s. La religion islamique proscrivant la reproduction d��tres vivants, le d�cor musulman entrem�la les lignes � l�infini sur les tapis, les c�ramiques et le fer forg�, pour constituer un imaginaire bien typique. Dans la broderie de Damas, aujourd�hui faite � la machine Cornely, on peut observer un exemple parfait d�arabesques appliqu�es dans le domaine du textile.

Pendant la Renaissance italienne, ce motif fut utilis� � profusion dans les grotesques, d�cors insolites inspir�s des ornements d�couverts dans les ruines de monuments antiques appel�es "grottes". Les grotesques et leurs gracieuses arabesques conquirent rapidement damas et lampas pour cr�er, au XVII et surtout au XVIII�me si�cle, de somptueuses �toffes d�ameublement. La seconde moiti� de ce si�cle fut en effet marqu�e, � travers toute l�Europe, par un retour aux valeurs et � l�esth�tique de l�Antiquit�. On retrouve ce m�me type de d�cor reproduit notamment sur les panneaux et les papiers peints de l��poque.

Araign�e (broderie) - Motif, �galement appel� roue, qui ressemble � l�araign�e avec sa partie centrale pleine (corps) d�o� partent des fils (pattes). On utilise les araign�es aussi bien pour des broderies ajour�es - Hebedo, Hardanger, Richelieu - que pour la broderie sur toile. Elles se travaillent au point de reprise ou au point arri�re sur un r�seau de fils tendus.

Araign�e (dentelle) - Dans le travail fait aux fuseaux, l�araign�e ou "grain d�orge" est un ornement utilis� surtout pour le point torchon. Elle est form�e de plusieurs paires (en nombre toujours pair) qui se rejoignent au milieu et son ensuite renvoy�es vers le reste de l�ouvrage. Il existe de multiples variantes � ce motif : araign�e simple, tiss�e, surjet�e, italienne, etc.

Aran - Nom donn� aux tricots de laine �crue r�alis�s par les femmes des marins des �les d�Aran, mieux connus en France sous le terme de tricots irlandais.

Arbre de vie - Motif d�coratif d�origine orientale, d�j� pr�sente sur des fragments de tissus sassanides du III�me si�cle. Cet ornement, appel� hom, �tait pour les Perses le symbole de l��ternelle renaissance des �tres et des choses. On le retrouve tout au long de l�histoire du textile en Orient, sur des tissus coptes, des tapis, mais aussi sur les fameuses toiles peintes des Indes, rapport�es par les premiers navigateurs de la Compagnie des Indes.

Th�me majeur des indiennes, l�arbre de vie fut souvent repris en Europe. Il fut l�un des motifs de pr�dilection des voiles de G�nes fabriqu�s en Italie au XVIII�me si�cle ; de superbes exemples sont conserv�s au Mus�e de l�impression sur �toffes de Mulhouse. Les Suisses et les Alsaciens l�imprim�rent aussi � la planche sur des cretonnes.

Ard�bil, tapis d� - L�un des tapis persans les plus c�l�bres du monde pour le raffinement de sa facture, la beaut� de son d�cor, la somptuosit� de ses couleurs et le fait, exceptionnel pour un ouvrage ant�rieur � 1600, qu�il soit dat� et sign�. Ce tapis est aujourd�hui expos� au Victoria and Albert Museum � Londres.

Ar�te, point d� - Point de broderie du type point de feston qui ressemble aux ar�tes d�un poisson, ce qui lui a valu son nom. Ce point, qu�il convient de broder r�guli�rement, est souvent utilis� pour repr�senter des feuilles ou des plumes. Comme le point d��pine dont il d�rive, le point d�ar�te se travaille de haut en bas, sur trois lignes, celle du milieu servant de guide pour faire la cr�te du point.

Argentan, dentelle d� - Voir article dans "La broderie et les arts textiles dans le monde".

Argentella, dentelle - Nom donn� au XIX�me si�cle � une dentelle � l�aiguille d�riv�e de l�Alen�on ou de l�Argentan fabriqu�e au XVIII�me si�cle (1730-1760). L�utilisation fr�quente d�un point de fantaisie appel� "oeil de perdrix" est le signe distinctif de cette dentelle. Ce point forme des mailles hexagonales de taille irr�guli�re qui renferment d�autres petits hexagones travaill�s en mats. L�effet diamant� tr�s riche que produit ce point, la difficult� et la lenteur de son ex�cution faisaient certainement de l�Argentella une dentelle de tr�s grand prix. On en fabriquait � Alen�on et � Argentan, ainsi qu�� Bruxelles. Les grandes maisons du XIX�me si�cle en ont produit quelques copies ou adaptations, notamment comme pi�ces de prestige pour les grandes expositions industrielles de l��poque.

Arm�nienne, broderie - Le plus vieil exemple datant de la fin du XIII�me si�cle, la broderie arm�nienne �tait surtout dirig�e vers les ornements sacerdotaux: mitres, �toles, nappes d'autel, couvert de calice, etc. Elle �tait faite sur des soies, velours, satins et des tissus moins pr�cieux, avec des fils d'or et d'argent, des perles et des pierres pr�cieuses et semi-pr�cieuses. Des broderies plus modestes d�coraient des serviettes, des sacs, des bas, les nappes et des v�tements. Les motifs �taient recopi�s � partir de grilles et repr�sentaient des croix, des �toiles et des tresses. Des tissus fonc�s servaient de fond pour des motifs floraux ou des polychromes g�om�triques en couleurs vives.

Au sein de la grande tradition de broderie arm�nienne dont t�moignent les costumes nationaux richement travaill�s, la technique la plus caract�ristique est sans doute celle du Marash, probablement rapport�e de Malte par les premiers crois�s arm�niens. Le premier et le plus ancien de ses trois points de base ressemble au point de plumetis, le deuxi�me au point de tige. Les motifs - g�n�ralement des oiseaux, des fleurs, des arbres ou des fruits stylis�s - sont brod�s avec de la soie color�e, du coton merceris� ou du fil d�or. Le troisi�me, le point entrelac� arm�nien, est le plus repr�sentatif et l�un des seuls � �tre encore pratiqu�s de nos jours dans le Caucase. Il est form� � partir d�un rang de points de chausson doubles, o� sont entrelac�s des fils de couleurs semblables ou contrast�es ; les motifs sont toujours g�om�triques : croix, cercles, losanges, carr�s. Ces broderies sont travaill�es sur lin, laine, coton �pais, velours ou satin de soie ; elles d�corent des jet�s de lit, des tapis de table et des tentures murales.

Arm�nienne, dentelle � l�aiguille - Ouvrage � points nou�s, compos� de r�seaux de mailles fines maintenues par des noeuds, que l�on trouve en Asie occidentale. Le travail � l�aiguille est une tradition tr�s ancienne du peuple arm�nien ; lors de fouilles arch�ologiques, on a retrouv� en effet des traces de dentelles remontant � quelque trois mille ans. Cette technique puise sans doute ses origines dans la confection des filets de p�che. La dentelle a �t� r�alis�e dans les premiers temps avec les doigts, ensuite � l�aide d�outils en ar�tes de poissons ou en os d�oiseaux, puis avec une aiguille. Faite en fils de coton, de lin, de soie ou d�or et d�argent, quelquefois m�lang�s entre eux, elle peut �tre effectu�e sans autre support que les doigts. L�endroit et l�envers sont similaires, et malgr� sa finesse apparente, le travail est tr�s solide. Les arceaux carr�s, ronds, triangulaires ou en losanges sont d�limit�s par des noeuds ; en variant leurs longueur, forme et densit�, on peut r�aliser des motifs tr�s vari�s.

La dentelle arm�nienne affectionne les figures g�om�triques, animali�res et surtout les repr�sentations de fleurs, de feuilles et d�arbres. Elle orne le linge ainsi que les coiffes et les costumes nationaux.

Armes, point d� - Form� de deux points arri�re faits c�te � c�te, le point d�armes peut servir � faire une rang�e d�corative ou � remplir un motif. Il �tait utilis� autrefois en semis dans les broderies blanches, pour la lingerie fine et les fonds de coiffe.

Armure - Syst�me d�entrecroisement des fils de cha�ne et de trame d�un tissu, qui suit des r�gles bien d�finies. Une contexture o� la cha�ne domine est appel� armure cha�ne ; si la trame domine, elle est appel�e armure trame. Il en existe deux groupes : les armures de base ou fondamentales, avec leurs d�riv�s, et celles qui sont combin�es ou complexes. Le rapport d�armure indique la plus petite configuration d�un tissu. C�est le point � partir duquel recommence le m�me motif.

Arrach� - Tissu moelleux en laine card�e, dont l�aspect duveteux s�obtient par grattage de la surface � la laineuse. Ce proc�d� ouvre les fils de trame pour mettre en valeur les fibres de laine qui les constituent. L�arrach� est solide et particuli�rement chaud, mais, comme tous les tissus duveteux, il a tendance � se r�per � l�usage. Il s�utilise principalement dans la fabrication de manteaux.

Arra�olos, tapis d� - Tapis brod�s fabriqu�s � Arra�olos, au Portugal.

Arras - Ville du nord de la France c�l�bre pour ses productions textiles, principalement la tapisserie et la dentelle.

La tapisserie - Au XIII�me si�cle, la ville est un haut lieu de l�industrie drapi�re mais la concurrence des autres cit�s du Nord lui impose une reconversion. Commence alors l�industrie de la tapisserie de haute lisse qui donne au XV�me si�cle des ouvrages si raffin�s que leur r�putation s��tend dans toute l�Europe, et "Arras" devient en plusieurs langues (espagnol, italien) synonyme de "tapisserie". De nombreux documents attestent l�activit� florissante des ateliers d�Arras pendant cette p�riode, mais il ne nous est parvenu qu�une tenture dont l�origine est incontestable : l�Histoire de saint Piat et de saint Eleuth�re, ex�cut�e en 1402 pour la cath�drale de Tournai. Cet ouvrage est un des premiers dans l�histoire de la tapisserie � tenir compte de la perspective. En 1477, avec l�arriv�e de Louis XI � Arras, les ateliers de tissage sont transf�r�s � Audenarde et � Bruxelles.

La dentelle - En 1665, Arras fait partie des villes dans lesquelles Colbert installe des manufactures royales, signe qu�une industrie dentelli�re y existait d�j�. Les articles que l�on y fabrique ne poss�dent pas de style r�ellement caract�ristique. Il s�agit d�abord de dentelles aux fuseaux, sans doute r�alis�es au d�but du XVII�me si�cle dans le style des passements, puis, au cours des si�cles suivants, dans l�esprit des ouvrages de Flandres et de Valenciennes. Les motifs floraux y sont travaill�s en toil� mat tr�s serr�, avec un r�seau de grandes mailles rondes flamandes, de mailles � cinq trous ou encore carr�es, de type Valenciennes. La r�putation de tr�s grande blancheur des dentelles d�Arras provient vraisemblablement de ses motifs tr�s serr�s et tr�s r�guliers.

Cette industrie conna�t un certain essor au cours du XIX�me si�cle, les dentelli�res composant alors un groupe homog�ne avec leur propre costume de f�te et leur messe en la cath�drale. Mais la production est arr�t�e brutalement par la premi�re guerre mondiale, la ville d�Arras ayant subi de nombreuses destructions.

Arr�t du fil - La m�thode la plus courante pour arr�ter le fil au d�but d�un travail cousu � la main est de faire un noeud sur l�envers de l�ouvrage en le dissimulant dans un pli ou une couture. Lorsque le fil nou� risque de se voir � travers un tissu d�licat, il est pr�f�rable de faire deux points arri�res superpos�s.

En fin de travail, on peut consolider la couture avec deux points arri�re dissimul�s sous un pli et couper le fil � ras sur le tissu, ou faire un petit noeud discret en passant l�aiguille dans une boucle de fil au ras de l��toffe. Il est �galement possible de rentrer le fil sous les points du travail sur un ou deux centim�tres, ou bien de piquer l�aiguille entre les deux �paisseurs d�une couture ferm�e et la laisser courir sur deux ou trois centim�tres avant de la faire ressortir.

La m�thode la plus rapide pour commencer une couture � la machine consiste � piquer en marche arri�re � un centim�tre du d�but de la couture puis � revenir en avant ; en fin de travail, on fera aussi un aller-retour sur quelques points. Cette technique a parfois l�inconv�nient de raidir le tissu ; dans ce cas on peut simplement arr�ter les fils � la main en faisant quelques points arri�re sur la couture en d�but et en fin de travail.

Pour le point de croix, il est conseill� d�arr�ter le fil sur l�endroit du travail, en enfilant sous deux ou trois points.

Arri�re, point - Point de base en couture et en broderie qui ressemble sur l�endroit � un point devant et sur l�envers � un point de tige allong�.

En couture, ce point fin et solide est utilis� pour les assemblages d�licats et en particulier pour le montage des fermetures � glissi�re. On coud sur l�endroit du tissu des petits points espac�s qui doivent �tre presque invisibles. Quand le point arri�re forme une linge continue sans intervalle, il est appel� "point de piq�re" (� ne pas confondre avec le point droit de la machine � coudre, qui a le m�me aspect).

En broderie, le point arri�re est utilis� seul pour former des lignes simples ou comme point auxiliaire pour mettre en valeur d�autres techniques. De la Renaissance au XVIII�me si�cle, il a �t� utilis� sur les broderies de soie ou ajour�es pour souligner les motifs et entourer les fonds brod�s. Il est encore aujourd�hui utilis� en alliance avec le point de croix, pour souligner les motifs.

Dans les costumes folkloriques, il sert � maintenir les plis et les fronces d�une mani�re d�corative. Le point arri�re double est aussi utilis� pour faire les smocks, que l�on retrouve sur les v�tements de femmes et d�enfants. Le point arri�re est �galement � la base des points de sable, d�armes et de Boulogne.

Art D�co - P�riode artistique couvrant les ann�es 1920-1930, mettant en valeur un m�me esprit de modernisme dans tous les arts appliqu�s et caract�ris�e par des recherches graphiques bas�es sur la g�om�trie et la couleur.

Art Nouveau - Style d�coratif des ann�es 1900 qui se distingue par l�utilisation de courbes, volutes et couleurs sourdes, dans une abondance d�ornements aux lignes sinueuses. Ce grand courant r�novateur qui anima la vie artistique europ�enne dans le dernier quart du XIX�me si�cle avait pour but de cr�er un style en plein accord avec la soci�t� industrielle moderne en train de s'�difier : il porte aussi les noms de Modern Style, Jugendstil, Nieuwe Kunst.

Assise, broderie d' - Assise, en Italie, nous a l�gu� cette broderie qui servait autrefois � orner son linge d'Eglise. Ce travail consiste � broder le fond de l'ouvrage au point de croix au lieu de broder le motif lui-m�me. Le fond est fait d'une seule couleur, sans d�grad�s, les traditionnelles �tant le rouille et plus rarement le bleu. Ainsi,le dessin se d�gage-t-il en silhouette du tissu et non de la broderie. Des oiseaux stylis�s, des fleurs, des dessins g�om�triques emprunt�s des mosa�ques et des sculptures, sont typiques de cet art. On dessine les motifs en les entourant d'un point de contour en noir (en points de piq�re) sur le fond brod�.

N�s � la fin du XIX�me si�cle, ces ouvrages ont d�abord imit� des broderies monastiques des XIII�me et XIV�me si�cles, avant de trouver leur inspiration dans les nombreuses sculptures animali�res d�corant les armoires, les stalles et les chaises d��glise.

Les motifs stylis�s sont dispos�s g�n�ralement de fa�on sym�trique. Ils sont brod�s � points compt�s sur une toile r�guli�re, au moyen d�un fil noir ou marron pour les contours, rouge ou bleu pour les fonds. Apr�s la grande vogue qu�elle a connue dans le monde entier au d�but du si�cle, la broderie d�Assise est devenue aujourd�hui une industrie domestique locale produisant linge de table et v�tements.

Astrakan - Etoffe �paisse dont la surface boucl�e cherche � imiter la fourrure du m�me nom, qui provient de l�agneau caracul tu� peu apr�s la naissance. G�n�ralement � base d�acrylique, ce tissu peut �tre tiss� ou tricot�. Il est utilis� dans la confection de chapeaux et de parements.

Aubusson - Cette petite ville du Limousin ainsi que les villages de Felletin et Bellegarde-en-Marche se sont rendus c�l�bres sous le nom d�Aubusson ou encore "Ateliers de la Marche", par la production de tapis et de tapisseries.

Il semble que l��panouissement de l�art d�Aubusson soit cons�cutif � l�installation dans cette r�gion de tapissiers flamands. Au d�but du XIV�me si�cle en effet, Louis de France, comte de la Marche, fait un voyage dans les Flandres et �pouse la princesse Marie de Hainaut. Le march� de la laine anglaise s��tant ferm� � la m�me �poque aux Flamands, ces derniers peuvent s�installer alors dans la r�gion d�Aubusson o� abondent les troupeaux de moutons. En 1601, un �dit d�Henri IV interdit l�importation de tapisseries �trang�res. Les heureux effets de ce protectionnisme sur l�activit� d�Aubusson sont renforc�s, d�s 1620, par un arr�t du Conseil exemptant les entrepreneurs de la Marche de tout droit de p�age sur les tentures envoy�es � Paris. Au milieu du XVII�me si�cle, l�industrie de la tapisserie est florissante : elle emploie, avec les activit�s annexes, deux mille personnes dans la r�gion. En 1665, Colbert, ministre de Louis XIV, rassemble les tisserands de la ville et fonde la Manufacture royale d�Aubusson.

Au XVIII�me si�cle, la ville s�investit dans une nouvelle activit� textile : la fabrication de garnitures de si�ges et surtout de tapis, qui s�inspire des techniques en vigueur dans les ateliers de la Savonnerie et des Gobelins. Ce secteur permettra � Aubusson de survivre au d�clin de la mode des tapisseries murales au d�but du XIX�me si�cle. Vers 1810, pourtant, les premiers m�tiers m�caniques anglais apparaissent sur le march� fran�ais, et la production de tapis tiss�s � la main, beaucoup plus longue et plus co�teuse, dispara�tra peu � peu.

Les tapisseries d�Aubusson sont tiss�es sur une cha�ne horizontale, dite de basse lisse. La m�me technique est utilis�e pour des tapis plats � texture plus ou moins serr�e. Tous deux sont tiss�s loin de Paris ; ils sont destin�s � une client�le de riches bourgeois plut�t qu�� la cour et n�ont pas la qualit� des productions de Beauvais ou des Gobelins, beaucoup plus on�reuses. Cependant leur d�cor, quoique plus simple, est souvent d�une grande beaut�. L�esth�tique d�Aubusson conna�t son apog�e au cours du XVI�me si�cle, gr�ce � ses c�l�bres "verdures", �voquant une flore luxuriante peupl�e d�animaux r�els ou fantastiques, familiers ou exotiques, avec en arri�re-plan montagnes bois�es, petites villes et ch�teaux.

Au XVII�me si�cle, appara�t la tapisserie � personnages, g�n�ralement puis�s dans la Bible, l��pop�e, l�Antiquit� ou la mythologie. Ces tentures sont r�alis�es tout d�abord selon des cartons originaux, puis de plus en plus fr�quemment d�apr�s des oeuvres de grands ma�tres de la peinture tels que Charles Lebrun, Rapha�l, Abraham Bosse ou Le Dominiquin. Les bordures sont bleues � Aubusson, mais elles sont brunes � Felletin et jaunes � Bellegarde.

Audenarde, tapisserie d� - Cit� belge du bassin de l�Escaut, Audenarde est un haut lieu de la tapisserie europ�enne. Des ateliers commenc�rent � s�y installer vers le milieu du XV�me si�cle ; nombre d�entre eux venaient de la ville d�Arras, tout r�cemment envahie par les troupes de Louis XI. Influenc�e par les tapisseries d�Arras, mais aussi par celles de Tournai et de Bruxelles, la production d�Audenarde s�intensifia consid�rablement � partir du XVI�me si�cle, en d�veloppant, � travers ses "verdures", un style caract�ristique.

Aurillac, dentelle d� - Situ�e dans le Cantal, au sud de l�Auvergne, la ville d�Aurillac est c�l�bre pour ses dentelles. En 1665, elle figurait sur la liste des manufactures royales �tablies par Colbert ; on y fabriqua alors pendant une dizaine d�ann�es des points de dentelle � l�aiguille appel�s "Points de France". Cette technique n�atteignit cependant jamais le degr� de perfection obtenu dans d�autres manufactures, celle d�Alen�on par exemple.

H�riti�re en revanche d�une riche tradition r�gionale dans le domaine du travail aux fuseaux, Aurillac assura tout naturellement sa r�putation avec la production d�ouvrages d�or et d�argent. Malgr� leur qualit�, ils souffrirent de l�utilisation du terme "Point d�Espagne" qui d�signait � l��poque toute dentelle d�or et d�argent, quelle qu�en fut sa provenance. Seuls les intendants royaux mentionnaient le "Point d�Aurillac" dans leurs rapports sur l��tat de l�industrie dans les provinces. Le fait que le public ignorait que ces dentelles provenaient d�Aurillac a sans doute contribu� au d�clin de la production de cette ville.

Apr�s son heure de gloire sous le r�gne de Louis XIV, Aurillac a produit � une tr�s petite �chelle des dentelles d�un style probablement peu diff�renci� de celui du Puy, jusqu�� la R�volution.

Avila, broderie d� - Ouvrages de la r�gion d�Avila en Espagne, dont les motifs au point de trait apparaissent en r�serve sur un fond brod�. Le style est d�origine perse mais les historiens divergent sur la date de son arriv�e en Espagne. Aujourd�hui, on pense g�n�ralement que les Maures l�introduisirent pendant leur occupation du pays de 711 � 1492.

La broderie d�Avila fut r�alis�e sur une toile tiss�e � la main, avec de la laine de couleur sombre � ses d�buts, puis avec de la soie plus claire. Les motifs en r�serve rappellent le travail d�Assise et genre Holbein, mais � la diff�rence de ce dernier, le remplissage du fond est effectu� au point natt� espagnol, c�est-�-dire constitu� de points lanc�s obliques en rang�es horizontales dans le m�me sens ou en chevrons. Les brodeuses d�Avila utilis�rent aussi dans leurs ouvrages les techniques d�application et de quilting. Ce travail �tait essentiellement destin� � orner le dos des blouses de femme ainsi que les nappes d�autel et les linceuls.

Ayrshire, broderie du - Broderie blanche ajour�e sur mousseline de coton, provenant du comt� d�Ayr, au sud-ouest de Glasgow en Ecosse. Ex�cut�e avec un fil de coton fin, elle est caract�ris�e par des motifs floraux � volutes brod�s au plumetis et au point de tige, et compl�t�s par des oeillets, des jours et un d�licat remplissage de dentelle � l�aiguille. Ce travail complexe et raffin� montre que les brodeuses �cossaises ont tr�s largement r�ussi leur pari d�imiter les fines dentelles fran�aises. Ces jours parent robes de bapt�me, coiffes et bonnets, cols, manchettes, voiles, ch�les, jabots et chemises.

La broderie du Ayrshire doit ses origines � la guerre d� Ind�pendance am�ricaine (1776-1783) qui, en bloquant le commerce du tabac, obligea les puissants marchands de Glasgow � investir dans l�importation et la transformation du coton. La production de mousseline de coton �cossaise, rivalisant avec la mousseline des Indes par sa qualit� et son prix, se d�veloppa tr�s vite, et co�ncida avec l�invention d�un grand cadre � broder rectangulaire permettant � plusieurs ouvri�res de travailler simultan�ment � un m�me ouvrage.

A la fin de la p�riode napol�onienne, la vogue des robes de mousseline blanche diminua, mais les dentelles fran�aises, � nouveau sur le march�, connurent un grand succ�s. Pour r�pondre � la demande, une certaine Madame Jamieson, agent des fabricants du comt� d�Ayr, commen�a � copier les motifs de ses dentelles. Ses r�alisations eurent un succ�s imm�diat, et la broderie du Ayrshire devint rapidement une industrie florissante. Les motifs, souvent tr�s sophistiqu�s, �taient imprim�s sur la mousseline � la presse lithographique et livr�s aux brodeuses travaillant � domicile. Les ouvrages �taient ensuite rassembl�s � Glasgow o� ils �taient fa�onn�s, lav�s et emball�s pour �tre vendus en Angleterre ou export�s en direction de l�Europe et de l�Am�rique.

La guerre de S�cession am�ricaine (1861-1865) sonna le glas de l�industrie textile �cossaise en interrompant le commerce du coton avec les Etats du Sud. En m�me temps, la machine � broder, invent�e en 1828 par Josua Heilmann � Mulhouse, fut d�sormais accessible � un prix raisonnable et supplanta peu � peu le travail artisanal.

Azurage - Traitement textile, maintenant r�serv� � l�industrie, qui a pour objet de neutraliser le reflet jaun�tre des tissus blanchis, gr�ce � une adjonction minime de colorant bleu. M�me apr�s plusieurs op�rations de blanchiment � l�eau de Javel ou � l�eau oxyg�n�e, une toile conserve une teinte jaune que l�on att�nuait autrefois par une tr�s l�g�re teinture bleue lui donnant un aspect plus blanc. Il s�agit en r�alit� d�un effet d�optique ou d�une habitude de l�oeil, car la toile azur�e est paradoxalement plus grise qu�une toile non trait�e.

Les progr�s de l�industrie chimique ont mis fin � l�usage des traditionnels bleus de Prusse et d�outremer, remplac�s par des colorants synth�tiques appel�s "azurants optiques", qui ne donnent pas d�aspect gris aux tissus. Ce traitement chimique exalte le blanc sous l�action des rayonnements ultraviolets de la lumi�re, permettant d�obtenir le "blanc optique". Notre oeil est si bien habitu� � cet azur optique qu�il est devenu impossible de vendre un fil ou un tissu n�ayant pas subi ce traitement. Si la boule de bleu ch�re � nos grands-m�res pour parfaire une lessive a disparu de nos habitudes, certaines poudres � laver vendues dans le commerce contiennent un azurant optique destin� � rendre le blanc encore plus blanc.