Leon Conrad, sp�cialiste de la broderie du XVII�me si�cle, viendra � nouveau � Notre Atelier le 12 mai. En attendant, il a accept� de r�pondre � quelques questions :

- Comment es-tu venu dans le milieu de la broderie ?

J�ai �t� initi� � la broderie par deux femmes :

en premier lieu, ma m�re, ancienne �tudiante en art, qui �tait une peintre de

talent et qui dessinait des jouets en feutrine rehauss�s de broderie. Nombreux

mod�les parurent dans des revues britanniques telles que Woman�s Own et Woman�s.

La deuxi�me femme �tait ma grand-m�re qui malgr� un dos un peu bossu �tait la

femme la plus �l�gante de la ville ! Elle accordait une tr�s grande

importance � son apparence et tous ses v�tements �taient faits sur mesure. Il y

avait donc toujours des morceaux de tissus et de fils partout dans la maison

que je pouvais utiliser pour jouer et r�aliser des choses.

Enfant, j�ai donc grandi dans un environnement artistique et cr�atif dans lequel le

textile et le travail des fils faisaient int�gralement partie chaque jour qui

passait. Ce n��tait d�ailleurs que l�un des domaines de cr�ation que j�ai

explor� avec le mod�lisme, la sculpture en terre, la cuisine, le dessin, la

calligraphie ou encore la r�alisation de posters�.tout cela �tant ensuite mis

de c�t� � l�adolescence.

La broderie n�est r�ellement revenue dans ma vie qu�� l�Universit� quand je

fus atteint de rub�ole. Un simple kit de broderie Bargello m�a accompagn�

pendant ma convalescence et � partir de ce moment l� j��tais � hooked �. Six coussins en canevas plus tard, je me

suis rendu compte que j�en avais assez de r�aliser des mod�les dessin�s par

d�autres et je d�cidais d�explorer d�autres points plus int�ressants, d�autres

techniques et diff�rents effets. En 1998, j�ai confi� mes premiers mod�les �

une coll�gue am�ricaine, Linn Skinner, qui a eu un

r�le pr�pond�rant dans le d�veloppement de mon int�r�t pour les techniques

historiques de broderie. A la fin de la premi�re ann�e, le hobby

s�autofinan�ait et en 2000, je cr�ais ma propre marque. Ceci m�a permis de me

plonger dans mes recherches historiques autour de la broderie en m�inscrivant

en 2003 � un Master of Arts en Histoire du Design, 3�me cycle

universitaire co-organis� par le Victoria and Albert Museum

de Londres et le Royal College of Art.

- Peut-�tre est-ce une question tr�s fran�aise, vu qu�en

France le milieu de la broderie est tr�s f�minin. Est-ce la m�me

chose en Grande-Bretagne ?

L�opinion pr�con�ue sur la f�minit� g�n�ralement associ�e � la broderie ne refl�te pas

vraiment sa pratique historique et contemporaine et je me r�jouis de personnifier

un d�fi � cette pens�e st�r�otyp�e !

La broderie a toujours �t� pratiqu�e par des hommes et des femmes, mais cette

vision a ensuite chang� de par la propre structure de la soci�t�. Dans

l�Angleterre m�di�vale, les brodeurs travaillaient en corporation tandis que

les femmes elles brodaient chez elles ou dans les couvents. Au 16�me

si�cle, les brodeurs royaux �taient des hommes et plusieurs ouvrages de l�un

d�entre ont surv�cu et sont expos�s dans plusieurs mus�es du Royaume Uni. Au 17�me,

plusieurs femmes s�int�gr�rent dans le m�tier traditionnel des brodeurs en tant

que brodeuses et dentelli�res de telle fa�on qu�en 1696, un groupe de femmes

brodeuses ont envoy� une p�tition au Parlement pour arr�ter l�importation de

l��tranger de broderies et de dentelles en expliquant qu�autrement plusieurs

milliers de femmes britanniques risquaient de perdre leur moyen de

subsister ! La tendance fut donc renvers�e et aucun retour en arri�re

n��tait possible. A partir de cette �poque l�, la r�alisation de v�tements est

devenu un industrie masculine et la broderie majoritairement f�minine. Ce qui

bien �videmment ne veut pas dire qu�il n�y avait pas de personnes des deux

sexes dans les deux m�tiers.

Les t�moignages laiss�s de nombreuses broderies navales, r�alis�es par des marins

montrent que dans une �poque o� la broderie avait prix un r�le de d�coration

dans la soci�t�, elle repr�sentait quand m�me un loisir pour les hommes et les

femmes.

A l �heure actuelle, il existe en Angleterre un groupe de brodeurs hommes

extr�mement talentueux. Ce qu�ils n�ont pas en quantit�, ils l�ont certainement

en qualit� ! Jack Robinson, avec qui j�ai eu le privil�ge d��tudier, est

un brodeur de blackwork �m�rite dont les r�alisations

se retrouvent dans des mus�es et des galeries priv�es dans le monde entier. Quin Davies, premier apprenti

homme de la Royal School of Needlework

est �galement quelqu�un que j�appr�cie et dont les broderies en trois

dimensions sont v�ritablement des chefs d��uvre. Richard McVetis,

qui a r�cemment remport� une bourse de la Embroiderers�

Guild, est un brodeur � suivre dont la sp�cialit� est

de r�aliser de tous petits ouvrages ressemblant � des petits cailloux

essentiellement r�alis�s avec des minuscules points de broderies ressemblant �

des graines. Il y a bien s�r d�autres artistes textiles et brodeurs de par le

monde mais ceux l� m�interpellent plus s�rement car ils font �cho � mon propre

int�r�t pour les techniques ancestrales de broderie, chacun d�entre nous

travaillant de mani�re sp�cifique, amenant cet art vers le contemporain que ce

soit en terme de design, technique ou les deux.

- En France, la broderie est plus un hobby qu�un m�tier,

m�me si nous avons Lesage qui est une grande exception. Est-ce que c�est

le cas en Grande-Bretagne ?

La broderie a toujours �t� utilis�e dans la haute couture mais la structure

sociale en Angleterre a permis la conservation de cet h�ritage hors du monde de

la mode et des mus�es. La Royal School of Needlework promeut activement les techniques

traditionnelles de broderie, forme des apprentis et propose des sessions

courtes de formation ouvertes � tous. Ils ont un service de r�alisation qui

travaille sur commande et qui est responsable de la production par exemple des

V�tements de Couronnements faits sur mesure pour chaque monarque et recouverts

de broderie d�or extr�mement travaill�e. Il y a plusieurs autres ateliers

professionnels sp�cialis�s dans certains types d��v�nements ou de march�s comme

les hauts dignitaires de justice ou encore les francs-ma�ons. Des individuels comme

Paddy Killer et Janet Haigh sont �galement tr�s

reconnus en tant d�artistes textiles en tant que tels.

- Tu as quand m�me fait des �tudes tr�s pouss�es en

broderie. Pourquoi cet int�r�t pour le XVI�me

si�cle ?

C�est une tr�s bonne question�difficile � r�pondre dans un petit paragraphe !

J�aurais besoin d�au moins 3 heures pour faire le tour de la question. Avant

tout, mon int�r�t pour la broderie anglaise se prolonge sur le 17�me

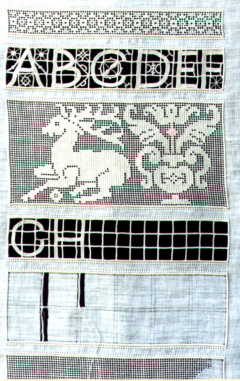

en plus du 16�me si�cle. En r�sum�, durant cette p�riode, les

brodeurs avaient une palette relativement r�duite de fils, teints en couleurs

naturelles dans des coloris rouges, bleus, verts, quelques jaunes et marrons,

blancs et noirs. Ils utilisaient traditionnellement des fils de soie sur du

satin de soie, du canevas ou du lin ; des fils m�tallis�s sur des velours

de soie ou d�autres riches �toffes le plus commun �tant sur du lin ou du satin

de soie.� Avec ce choix limit� en

couleurs et mati�res, les brodeurs ont r�ussi � obtenir une quantit� non

surpass�e de techniques, d�innovations, d�originalit�s, de fantaisies, de

diversit� que je ne saurais s�rement capable d�appr�hender ou comprendre

l��tendue des possibilit�s qu�ils ont concr�tis�s m�me si je passais le reste

de ma vie � les �tudier. Comme l�ont montr� mes recherches r�centes sur les

couvertures de livres en tissu et brod�s, la broderie de cette �poque �tait

souvent politique, religieuse ou charg� de trucs personnels et �tait utilis�e

comme un exutoire pour des croyances personnels difficilement exprimables

oralement les opinions des catholiques dans la culture protestante de

l�Angleterre du 17�me si�cle. Ce n�est pas seulement la technique de

broderie qui m�int�resse mais �galement toutes les histoires sous-jacentes �

ces broderies ; les raisons qui font qu�elles ont �t� r�alis�es. Ceci

explique ainsi que mes centres d�int�r�ts vont depuis la broderie m�di�vale et

la p�riode d�opus anglicanum jusqu�aux broderies des

Mouvements Arts and Crafts ainsi que les ouvrages

contemporains de grande qualit�.

- Peut-on vivre de la broderie ?

Je brode sur commande, je donne des cours, je fait des conf�rences et j��cris. Je

fais une combinaison de ces activit�s avec du travail en free-lance dans le

milieu de la musique et des grandes entreprises, tout en effectuant quelques

prestations en po�sie. En ao�t 2006, j�ai particip� en tant que po�te en

r�sidence au Premier Festival Culinaire d�Edinburgh et j�esp�re renouveler cette exp�rience en

2007 avec un spectacle po�tique. Comme tous les artistes, je me retrouve

actuellement dans mes meilleurs moments, avec une bonne vue (je croise les

doigts pour que cela continue) et la capacit� � me concentrer pendant de longs

moments : j�obtiendrais s�rement une reconnaissance plus importante quand

ces capacit�s seront relay�es par d�autres que je dois encore d�couvrir.

En th�orie, une personne pourrait vivre de la broderie mais ce n�est pas du tout

mon choix. Nombreux dipl�m�s de la Royal School ont

des carri�res en tant que designers, professeurs ou sp�cialistes. D�autres ont

poursuivis leur carri�re en tant qu�artistes. Je ne conseillerais pas cette

industrie (si on peut l�appeler comme cela) � une personne qui ne chercherait

qu�� faire de l�argent avec.

- Quels sont tes projets pour 2007 ?

Je travaille actuellement sur une collection de mod�les avec du � picot de

soie �, un type de fil tr�s fr�quemment utilis� au 17�me mais

plus fabriqu� � l�heure actuelle. J�ai pass� �norm�ment de temps � rechercher

les fournitures et les artisans qui pouvaient faire revivre ce processus de

fabrication et j�ai fait un r�el investissement financier � confectionner des

�chantillons. Il s�agit d�un long processus mais je crois que le r�sultat en

vaudra la peine.

J��cris aussi un livre sur les techniques de broderie d�une p�riode bien sp�cifique en

Angleterre. Il s�adresse particuli�rement � ceux qui ont un penchant pour

l�histoire de la soci�t�, qui travaillent dans l�industrie de l�h�ritage et du

t�moignage ou encore qui sont impliqu�s d�une mani�re ou d�une autre dans les

activit�s de loisirs. L�objectif est de donner un aper�u d�taill� et pr�cis des

techniques, outils, fournitures, motifs et points utilis�s dans la broderie

m�di�vale, renaissance, Elisab�thaine et Stuart.

Parall�lement � un agenda plein de cours et de conf�rences que j�aime beaucoup effectuer, je

suis en train de terminer le catalogue des livres � couvertures brod�es pour le

compte de la National Art Library du Victoria and

Albert Museum. Il y a encore quelques articles sur le sujet qui devraient voir

le jour et ma recherche sur les histoires autour de � Shepheard

Buss �, une pi�ce �nigmatique en blackwork du V&A Museum se

poursuit.� Ces projets m�am�neront sans

aucun doute au del� de 2007 mais il s�agit dans tous les cas des sujets qui

m�occupent en terme de broderie.